どーも!グッチー@098takashiです。

沖縄県民の皆さん、そして沖縄にルーツを持つ皆さん、本当にお疲れ様でした!

沖縄の一年で最も大切な行事の一つ、「旧盆(キュウボン)」が無事に終わりましたね。

ご先祖様をお迎えする「ウンケー」に始まり、中日の「ナカビ」、そして大切にお見送りする「ウークイ」。

三線の音色や、遠くから聞こえるエイサーの太鼓の響き、親戚一同が集まる賑やかな時間。

そんな熱気あふれる3日間が過ぎ去り、街はいつもの日常を取り戻しつつあります。

しかし! 行事は終わっても、終わらないものがあります。

そう、各家庭の冷蔵庫の中で圧倒的な存在感を放っている「重箱(じゅうばこ)の残り」たちです。

ウチナーンチュの皆さんが、汗だくになりながら準備した沢山のご馳走。

旧盆明けの我が家のランチは、この愛すべき残り物たちと、疲れた胃腸を癒やすスープで整えるのが恒例行事。

今回は、そんな沖縄の旧盆明けの「あるある」な食卓の風景と、茶色いけれど最高に美味しい「ウサンミ(御三味)」の魅力、そして相棒の「もずくスープ」について、たっぷりと語っていきたいと思います。

沖縄のソウルフード「ウサンミ(御三味)」とは?

沖縄県外の方には少し馴染みがないかもしれませんが、沖縄の法事や清明祭(シーミー)、そして旧盆に欠かせないのが「重箱料理」です。これを方言で「ウサンミ(御三味)」と呼びます。

四角い重箱に、隙間なくきっちりと詰められた料理たち。

基本的には「天・地・海」の恵みを表す食材が9品(または7品)詰められる、らしい…

- 天(空を飛ぶもの): 本来は鶏肉などですが、今はカステラかまぼこや卵焼きなどで代用されることも。

- 地(土のもの): 豚肉(三枚肉)、ごぼう、こんにゃく、揚げ豆腐など。

- 海(海のもの): 昆布、魚の天ぷら、結び昆布など。

これらをお供えし、ご先祖様に食べていただいた後、「ウサン(お下がり)」として私たちがいただきます。これを「ウサンデー」と言います。

うサンデーする朝は「うサンデーモーニング」・・・つって。

「ご先祖様が食べたものをいただくことで、その徳を体に取り込み、健康になる」 そんな願いが込められている、まさにパワーフードなんです。

本日の主役!茶色いご馳走「重箱の残り」オールスターズ

さて、それでは我が家の旧盆明けランチの主役たちをご紹介しましょう。

見てください、この見事なまでの「茶色」のグラデーション! 最近の映えるカフェ飯とは対極にある、この質実剛健なビジュアル。これぞ沖縄の伝統食です。

お皿に乗っているのは、まさに重箱の選抜メンバーたち。

魚天ぷら: 沖縄の天ぷらは、衣が厚くてボッテリしているのが特徴。フリッターに近い感覚です。少し塩味がついていて、ソース(特にA1ソースやウスターソース)をかけて食べるのがウチナーンチュ流。

三枚肉(ラフテー): 重箱の王様。皮付きの豚バラ肉を醤油と砂糖、泡盛でじっくり煮込んだもの。旧盆当日はもちろん美味しいのですが、翌日、翌々日となると味が芯まで染み込み、脂身はトロトロに。箸で簡単に切れる柔らかさは、白米泥棒そのものです。

厚揚げ(アチアゲ): 沖縄の硬めの豆腐(島豆腐)を揚げた厚揚げは、中身がギュッと詰まっていて食べごたえ抜群。煮汁をたっぷり吸い込んでいて、噛むとジュワッと旨味が溢れ出します。

ごぼう(ゴンボ): 太めに切ったごぼうを、豚肉の出汁で柔らかくなるまで煮込んであります。土の香りと豚の脂のコクが合わさり、地味ながらファンが多い一品。食物繊維もしっかり摂れます。

結び昆布(クーブ): 「よろこぶ」に通じる縁起物。沖縄は昆布の消費量が全国トップクラスですが、この重箱に入っている昆布の消費量は凄まじいものがあります。クタクタになるまで煮込まれた昆布は、海の旨味の塊です。

お芋(イム): そして忘れてはならないのが、このお芋。沖縄の重箱には、子孫繁栄を願って「田芋(ターンム)」などの芋類が入ることが多いです。煮汁が染みてホクホク、ねっとりとした食感。塩気のあるおかずの中で、お芋の素朴な甘さはちょっとした箸休めにもなり、ホッとする味わいです。

これらの料理を一皿に盛り付け、温め直して食卓へ。

「あー、またこれかー」なんて子どもたちは言うかもしれませんが、大人になると分かるんです。

この一品一品を作るのに、どれだけの手間と時間がかかっているか。

スーパーで「重箱セット」を買う家庭も増えましたが、それでも家で煮込み直したり、揚げ直したり。

台所に立ち続けた家族への感謝も込めていただくのが、旧盆明けの食事なんですよね。

こってり料理の救世主!癒やしの「もずくスープ」

重箱料理は、豚肉の煮汁を活用したり、揚げ物があったりと、どうしても味が濃く(沖縄の方言で「アジクーター」)、脂っこくなりがちです。

連日ご馳走を食べていると、さすがに胃腸も少し疲れ気味…。

そんな時に最強のパートナーとなるのが、こちらの一杯です。

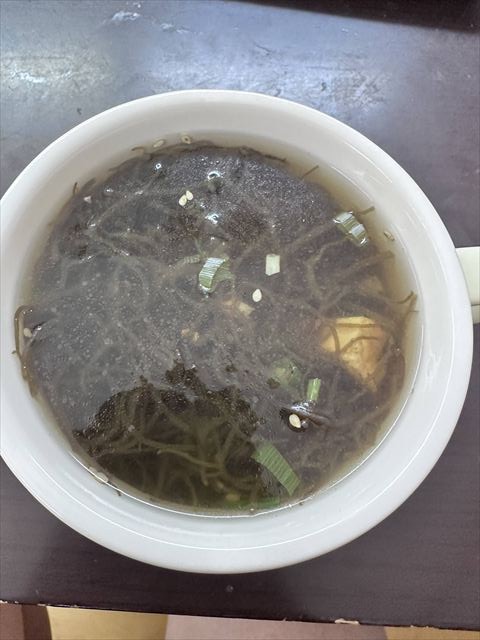

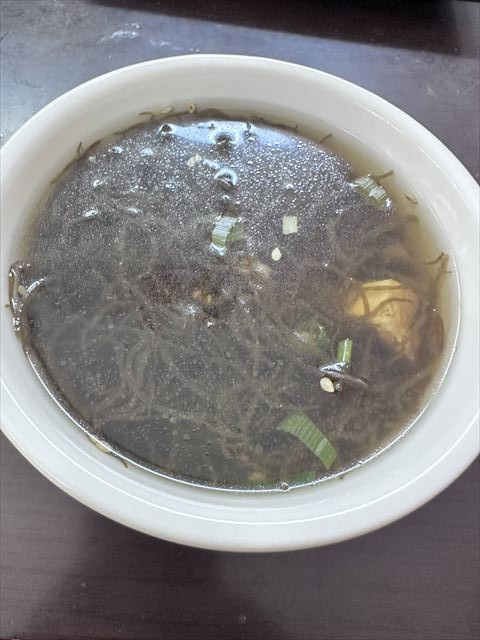

沖縄県産の太もずくをたっぷりと使った「もずくスープ」。

沖縄は日本一のもずく生産地。

スーパーに行けば、生もずく、塩蔵もずく、味付けもずくなど、様々な種類が手に入ります。

酢の物で食べるイメージが強いかもしれませんが、沖縄では天ぷらにしたり、こうしてスープやお味噌汁に入れたりして温かくして食べるのも一般的です。

作り方はとてもシンプル。

カツオ出汁ベースのすまし汁に、洗ったもずくを投入。具材はシンプルに豆腐とネギ程度。味付けは塩と少しの醤油で整えます。

熱々のスープの中で、もずくはトゥルットゥルの食感に。

口に含むと、磯の香りがふわっと広がり、カツオ出汁の優しい風味が体に染み渡ります。

重箱料理のこってりした脂を、もずくのヌメリ成分(フコイダン)が包み込んで流してくれるような感覚。

この「こってり」と「さっぱり」のコントラストこそが、旧盆明けの食事の醍醐味なのです。

もし、ご家庭に乾燥もずくスープの素があるなら、お湯を注ぐだけでもOK。

疲れている時は無理をせず、インスタントを活用するのも賢い選択です。大事なのは、この「優しい味」を間に挟むことなんです。

飽きてきたらどうする?重箱料理のリメイク術

「美味しくいただこう!」とは言ったものの、重箱料理は量が多い。

3日目くらいになると、さすがに家族から「またー?」という視線が飛んでくることもあります(笑)

そんな時は、沖縄のお母さんたちの知恵、「リメイク」で乗り切ります。

- 重箱チャンプルー: 三枚肉、かまぼこ、豆腐、昆布など、残った具材を適当な大きさに切り、キャベツやニラなどの野菜と一緒に炒めます。具材にしっかり味がついているので、味付けは塩コショウ少々で十分。これがまた、ビールが進む最高のおつまみになるんです。

- 重箱ジューシー(炊き込みご飯): 具材を細かく刻んで、お米と一緒に炊飯器へ。豚肉の脂と昆布の旨味がお米に行き渡り、絶品のジューシー(沖縄風炊き込みご飯)に早変わり。

こうして形を変えながら、最後の一切れまで大切に食べ切る。 これが、沖縄の旧盆の本当の「締めくくり」なのかもしれません。

今日のエンジョイ!

旧盆が終わると、沖縄の夏も一つの区切りを迎えます。 (といっても、気温はまだまだ30度超えの真夏ですが…)

ご先祖様をお送りして、少し寂しくなった仏壇。 でも、食卓にはこうして「ウサンデー」のご馳走が並び、家族みんなでそれを囲む。 「今年も無事にウークイできたね」「来年もまた元気にお迎えしようね」 そんな会話をしながら、残り物を片付けていく時間は、非日常のお祭り騒ぎから、いつもの日常へと心を戻していくための大切な儀式のような気がします。

皆さんのご家庭では、重箱の残りはまだありますか? そのまま食べるもよし、チャンプルーにするもよし。 もずくスープで胃腸を労りながら、ご先祖様からのパワーをしっかりとチャージして、また明日からのお仕事や家事、学校を頑張っていきましょう!

それでは、また!

コメント